Vol 1, nro. 2 julio - diciembre de 2017

El acuerdo cooperativo de trabajo es una figura que se creó en el ordenamiento jurídico colombiano con el fin de que las personas se pudieran asociar con fines de interés social, donde sus miembros fueran autogestionarios y autónomos; pero el fin de la figura se ha desnaturalizado en la actualidad en virtud a que no se está dando cumpliendo con el deber ser de esta modalidad, debido a que las cooperativas están basándose en el acuerdo cooperativo de trabajo para disfrazar una verdadera relación laboral, donde priman los tres elementos que son indispensables en lo que concierne a una verdadera relación laboral. La situación crítica es que con esta forma de contratar por parte de las cooperativas se está violentando las garantías constitucionales y legales que consagra el ordenamiento jurídico colombiano para proteger al trabajador.

Es por eso que a continuación se muestra las principales características con las que debe cumplir el acuerdo cooperativo de trabajo asociado.

¿Qué es un acuerdo cooperativo de trabajo asociado?

Es la modalidad contractual utilizada por las cooperativas de trabajo asociado para vincular a diferentes personas a labores con la cooperativa, donde quien es contratado se va a denominar trabajador asociado de la cooperativa, en cual se le va a generar y garantizar el trabajo de una forma autogestionaria, con autonomía, autodeterminación y autogobierno; el artículo 10 del Decreto 4588 de 2006 define el Acuerdo Cooperativo como:

“(…) el contrato que se celebra por un número determinado de personas, con el objeto de crear y organizar una persona jurídica de derecho privado, denominada Cooperativa o Precooperativa de Trabajo Asociado, cuyas actividades deberán cumplirse con fines de interés social y sin ánimo de lucro.”

¿Quiénes pueden ser parte en el acuerdo cooperativo de trabajo asociado?1

- Las personas naturales legalmente capaces y los menores de edad que hayan cumplido catorce (14) años. O quienes, sin haberlos cumplido, se asocien a través de representante legal.

- Las personas jurídicas de derecho público.

- Las personas jurídicas del sector cooperativo y las demás de derecho privado sin ánimo de lucro.

- Las empresas o unidades económicas cuando los propietarios trabajen en ellas y prevalezca el trabajo familiar o asociado.

¿Cómo debe ser el consentimiento de la persona que quiere hacer parte de la cooperativa de trabajo asociado?

Este acuerdo debe surgir de la manifestación libre y voluntaria de la persona natural que participa en la creación de la Cooperativa o Precooperativa de Trabajo Asociado, o que posteriormente se adhiere suscribiendo el acuerdo cooperativo correspondiente.

¿Cuáles obligaciones del trabajador asociado?

Este acuerdo obliga al asociado a cumplir con los Estatutos, el Régimen de Trabajo y de Compensaciones y el trabajo personal de conformidad con sus aptitudes, habilidades, capacidades y requerimientos en la ejecución de labores materiales e intelectuales, sin que este vínculo quede sometido a la legislación laboral (Artículo 11, inciso tercero, Decreto 4588 de 2011)

De igual forma se establece que el trabajo asociado a la labor que se desarrolla como consecuencia del acuerdo cooperativo de trabajo asociado:

es la actividad libre, autogestionaria, física, material o intelectual o científica, que desarrolla en forma autónoma un grupo de personas naturales que han acordado asociarse solidariamente, fijando sus propias reglas conforme a las disposiciones legales y con las cuales autogobiernan sus relaciones, con la finalidad de generar empresa (Artículo 11, inciso segundo, Decreto 4588 de 2011)

¿Quiénes pueden ser parte en el acuerdo cooperativo de trabajo asociado?

Para dar respuesta a este interrogante es importante citar el artículo 21 de la Ley 79 de 1988, el cual establece que podrán ser asociados:

- Las personas naturales legalmente capaces y los menores de edad que hayan cumplido catorce (14) años. O quienes, sin haberlos cumplido, se asocien a través de representante legal.

- Las personas jurídicas de derecho público.

- Las personas jurídicas del sector cooperativo y las demás de derecho privado sin ánimo de lucro.

- Las empresas o unidades económicas cuando los propietarios trabajen en ellas y prevalezca el trabajo familiar o asociado.

¿Qué régimen jurídico se le puede aplicar al acuerdo cooperativo de trabajo asociado?

En virtud de que la naturaleza de las relaciones entre la cooperativa de trabajo con sus asociados es de naturaleza cooperativa y solidaria, todas las diferencias que surjan entre los anteriores sujetos se trataran de acuerdo a la legislación cooperativa, los estatutos, el acuerdo cooperativo y el régimen de trabajo asociado y de compensaciones.

¿Cuál es la condición especial que debe cumplir la persona que aspira a ser trabajador asociado de la cooperativa?

La persona que aspira a ser asociado deberá deberán certificarse en curso básico de economía solidaria, con una intensidad no inferior a veinte (20) horas.

¿Cuáles son las obligaciones de las cooperativas de trabajo con sus asociados en materia de Seguridad Social Integral?

La Cooperativa y Pre cooperativa de Trabajo Asociado será responsable de los trámites administrativos necesarios para realizar el proceso de afiliación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de sus asociados.

Es importante advertir que las cooperativas no podrán tomar como base de cotización un valor que sea inferior al valor de un (1) salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV).

¿Cuáles actividades no se pueden desempeñar en ocasión a un Acuerdo Cooperativo de Trabajo Asociado?

Las cooperativas no podrán actuar en Colombia como:

empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal a usuarios o a terceros beneficiarios, o remitirlos como trabajadores en misión con el fin de que estos atiendan labores o trabajos propios de un usuario o tercero beneficiario del servicio o permitir que respecto de los asociados se generen relaciones de subordinación o dependencia con terceros contratantes.” (Artículo 17, Decreto 4588 de 2006).

Hay que señalar que cuando se configuren prácticas de intermediación laboral o actividades propias de las empresas de servicios temporales, tanto el tercero contratante, como la Cooperativa, la Precooperativa de Trabajo Asociado y sus directivos, serán solidariamente responsables por las obligaciones económicas que se causen a favor del trabajador asociado.

Las Cooperativas no podrán vincular a personas naturales asociadas salvo que se presente unas de las siguientes circunstancias:

1. Para trabajos ocasionales o accidentales referidos a labores distintas de las actividades normales y permanentes de la Cooperativa.

2. Para reemplazar temporalmente al asociado que conforme a los estatutos o al Régimen de Trabajo Asociado, se encuentre imposibilitado para prestar su servicio, siempre que la labor sea indispensable para el cumplimiento del objeto social de la cooperativa.

3. Para vincular personal técnico especializado, que resulte indispensable para el cumplimiento de un proyecto o programa dentro del objeto social de la Cooperativa, que no exista entre los trabajadores asociados y que no desee vincularse como asociado a la cooperativa. (Artículo 15, Decreto 4588 de 2006)

¿Cuáles son las condiciones dadas para que Las Cooperativas y Pre cooperativas de Trabajo Asociado puedan contratar con terceros?

Señala el artículo sexto que del decreto 4588 de 2006 que se podrá contratar con terceros:

la producción de bienes, la ejecución de obras y la prestación de servicios, siempre que respondan a la ejecución de un proceso total en favor de otras cooperativas o de terceros en general, cuyo propósito final sea un resultado específico. Los procesos también podrán contratarse en forma parcial o por subprocesos, correspondientes a las diferentes etapas de la cadena productiva, siempre atados al resultado final.

Referencias

República de Colombia. Congreso de la República. Ley 79 de 1988. “Por medio de la cuál se actualiza la legislación cooperativa”. Versión digital disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9211 (septiembre de 2017).

República de Colombia. Decreto 4588 de 2006. “Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado”. Versión digital disponible en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22659 (septiembre de 2017)

*Estudiante de noveno semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Correo electrónico: dubanandres11@hotmail.com. El ABCES fue revisado por las docentes Carolina Montoya Londoño y Clara María Mira González.

1. El acuerdo de cooperativas de trabajo asociado, está regulado en el artículo 21 de la Ley 79 de 1988.

En el presente ABCES jurídico, se definirá y estudiará que es el principio constitucional denominado primacía de la realidad sobre las formas, especialmente cuando está estrechamente ligado con los contratos de obra o labor determinada celebrado entre un trabajador y una empresa de servicios temporales E.S.T y cuando este trabajador presta sus servicios de forma temporal en beneficio de una empresa denominada usuaria de los servicios de este trabajador.

¿Qué es el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades en el contrato de trabajo?

El principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral obtiene su fuente a partir de la constitución política de Colombia en su artículo 53, lo que otorga directamente a este principio una connotación constitucional y un rango superior en nuestro ordenamiento jurídico, estableciendo en cabeza del estado esa obligación de brindar una especial protección a esos trabajadores que ejercen una profesión liberal o desarrollan un contrato aparentemente civil o comercial, y que lo hacen bajo el sometimiento a todos y cada uno de los elementos propios de una relación laboral, esto es, una prestación personal del servicio, una remuneración y, especialmente una subordinación o dependencia con respecto a la persona natural o jurídica para la cual prestan sus servicios.

Inmersos en la situación descrita, en la que verdaderamente se demuestre que la persona cumple con los requisitos anteriormente planteados, a pesar que las partes hayan dado una naturaleza diferente al contrato, se configura la existencia de una evidente relación laboral, regido bajo todas las normas propias de los contratos de trabajo; O, existiendo un contrato regido bajo las relaciones laborales, éste difiere sustancialmente de lo que sucede en su desarrollo, o en la realidad práctica, el contrato resulta diferente al contrato celebrado por las partes.

Bajo la modalidad del contrato de obra o labor, si determinamos su regulación, nos encontramos inmediatamente con el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo – C.S.T.- que preceptúa lo siguiente: “El contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, por tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio”. Así entonces, en lo concerniente al contrato de obra o labor se establece, aparentemente de forma sencilla que su duración está determinada con el tiempo que se necesita emplear para culminar la obra o labor objeto de la relación, en consecuencia, este contrato tiene una vigencia en el tiempo, pero no porque exista una fecha cierta de terminación, sino porque se ha finalizado la obra o la labor que dieron lugar al nacimiento del mismo.

De esta manera estudiaremos lo pertinente frente a las empresas de servicios temporales y especialmente cuando los servicios que prestan a las empresas usuarias, quienes se benefician del servicio de los trabajadores en misión, pasan del punto de la legalidad para desembocar en violatorias de los derechos de estos trabajadores abriendo lugar a lo anteriormente planteado como primacía de la realidad sobre las formalidades.

¿Cómo impacta a las empresas de servicios temporales el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades?

La Ley 50 de 1990 definió las empresas de servicios temporales como aquellas que contratan la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales, contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la cual adquiere respecto de la persona natural el carácter de empleador.

Lo anterior quiere decir, que las E.S.T, son empresas que contratan con otras empresas, denominadas beneficiarias, para colaborarles de forma temporal en el desarrollo de sus actividades, contratando para ello a trabajadores que deberán cumplir con una de dos condiciones, como lo expresa el Decreto 4369 de 2006 que reglamenta las actividades de las E.S.T y en el artículo 4 especifica los tipos de trabajadores con los que cuentan estas empresas:

“Artículo 4º. Trabajadores de planta y en misión. Los trabajadores vinculados a las Empresas de Servicios Temporales son de dos (2) categorías: Trabajadores de planta y trabajadores en misión…” “Trabajadores en misión son aquellos que la Empresa de Servicios Temporales envía a las dependencias de sus usuarios a cumplir la tarea o servicio contratado por estos”.

Las empresas que denominamos beneficiarias de los servicios temporales, son quienes se benefician de las actividades de los trabajadores en misión, por lo tanto, se denominan también empresas usuarias de las E.S.T y, únicamente están autorizadas para contratar con estas en los casos prescritos por el artículo 77 de la ley 50 de 1990:

1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 6o del Código Sustantivo del Trabajo.

2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad.

3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogables hasta por seis (6) meses más.

Se puede observar que la ley permite esta contratación, en todo caso, para cubrir con actividades que sean de forma temporal, cortas, accidentales o por término definido, en todo caso, inferior a un año, queriendo evitar que estas relaciones de trabajo que se producen entre los trabajadores y las empresas de servicios temporales, se vuelvan prácticas permanentes, ya que se pueden llegar a vulnerar los derechos de estos trabajadores, considerando que las empresas de esta forma tendrían gran facilidad para contratar sus trabajadores, dejando de lado los permanentes, pues todos sus contratos serían de la misma naturaleza, con trabajadores temporales, toda vez que en Colombia, la figura del contrato temporal a través de las ETS se

ha venido convirtiendo en un nuevo periodo de prueba en beneficio de las empresas.

Frente a este punto, la Corte Constitucional en sentencia T 1058 de 2007 prescribe que: “(…) en el evento de que la necesidad del usuario por el servicio de los trabajadores en misión sea permanente, debe acudirse a otra forma de contratación, distinta a la que se cumple a través de las empresas de servicios temporales”.

Lo anterior con miras a la protección de los trabajadores de las EST, de esta forma lo que busca estrechamente la norma es que las empresas que necesiten trabajadores permanentes, no acudan a los trabajadores en misión de las EST, sino que, busquen directamente bajo otra modalidad de contratación amparada por la legislación colombiana que facilita el cumplimiento de sus actividades sin llegar al punto ilegal de desconocer los derechos de los trabajadores.

Ahora bien, teniendo en cuenta el tema que nos ocupa, el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, se ve materializado frente a este tipo de contratos cuando estos trabajadores en misión, contratados bajo la modalidad de un contrato de obra o labor determinada, directamente con la empresa de servicios temporales, terminan prestando sus servicios por periodos de tiempo superiores a los permitidos por la ley, es decir, 6 meses prorrogables por 6 meses más, razón entonces para decir que si esto ocurre, y se supera dicho tiempo este principio deberá aplicarse, pues estos contratos ciertamente no pueden ser renovados de manera indefinida por parte del empleador, dicha situación generaría en el trabajador una inestabilidad frente a su relación laboral, pues estos contratos se caracterizan porque la duración del mismo hace relación a la obra o labor para la cual fueron contratados.

Así mismo, bajo este principio, y teniendo claro los límites legales para estas relaciones laborales, como lo preceptúa la Corte Suprema de Justicia, (Radicación 25717 del 21 de febrero de 2006):

la superación del término de la contratación de trabajadores en misión, de seis meses prorrogables hasta por seis meses más, genera una situación jurídica contractual diferente a la ficticiamente contratada, conforme a la cual la empresa usuaria pasa a ser el empleador directo de la trabajadora y la empresa de servicios temporales a ser deudora solidaria de las acreencias laborales, apoyado en razonamientos coincidentes expuestos en sentencia de 24 de abril de1997, radicación 9435.

Lo anterior para significar la presencia del principio en estudio, en el momento que se ha utilizado los servicios de los trabajadores en misión por tiempos superiores a los que la ley ha permitido entonces el fenómeno jurídico permite hablar de una realidad diferente de contrato en el cual la empresa que se ha estado beneficiando de los servicios puede convertirse en empleador directo del trabajador y la EST como deudora solidaria de los pagos laborales.

Esto ya que dichas actuaciones pueden convertirse en notoriamente ilegales y fraudulentas, pues son violatorias de la ley y de los derechos de los trabajadores.

¿Cuáles son los efectos del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades frente al contrato de trabajo celebrado por los trabajadores con las E.S.T.?

Frente a este asunto, y para concluir, podemos también tener en cuenta que, como el contrato de obra o labor que rige la relación laboral entre las partes, puede cambiar sustancialmente en la realidad práctica y las empresas usuarias pueden beneficiarse de las labores del trabajador temporal por periodos constantes de tiempo, superiores a un año contratando nuevamente cada determinado periodo de tiempo bajo la misma modalidad, es claro que dicha relación es altamente susceptible de convertirse en una relación laboral bajo modalidad de contrato de trabajo a término indefinido, expresado en el artículo 47 del C.S.T, como aquel que no está estipulado a término fijo, o cuya duración no esté determinada por la de la obra, o la naturaleza de la labor contratada, o no se refiera a un trabajo ocasional, accidental o transitorio, será contrato a término indefinido. El contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen, y la materia del trabajo.

Es por todo lo relacionado anteriormente que la terminación de la obra o labor ya no será una justa causa para dar por terminado el contrato, y además, la empresa usuaria que se beneficiaba de las labores del trabajador pero que no era su empleadora directa, pasa a igualmente a ser la empleadora directa y verdadero patrono y la E.S.T a ser una empleador aparente respondiendo de forma solidaria como consecuencia de transgredir lo citado en el artículo 77 del C.S.T, se efectúa una real contratación fraudulenta transgrediendo las limitaciones legales.

Referencias

República de Colombia. Asamblea Nacional Constituyente (1991) Constitución Política de Colombia. Publicada el 20 de julio de 1991. Versión digital disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html. (octubre de 2017)

República de Colombia. Presidencia de la República. Decreto Ley 2663 de 1950. “Por medio del cual se aprueba el Código Sustantivo del Trabajo”. Versión digital disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104. (septiembre de 2017).

República de Colombia. Congreso de la República. Ley 50 de 1990. “Por medio de la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y otras modificaciones”. Versión digital disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=281. (septiembre de 2017).

República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T 1058 de 2007. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. Versión digital disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/T-1058-07.htm. (septiembre de 2017).

República de Colombia. Corte Suprema de Justicia (Sala de Casación Laboral). Sentencia Radicado 25717 del 21 de febrero de 2006. Magistrado Ponente: Carlos Isaac Náder. Versión digital disponible en: http://legal.legis.com.co/document?obra=jurcol&document=jurcol_759920421944f034e0430a010151f034. (septiembre de 2017).

*Estudiante de noveno semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Correo electrónico: dubanandres11@hotmail.com. El ABCES fue revisado por las docentes Carolina Montoya Londoño y Clara María Mira González.

La estabilidad laboral reforzada es una figura dentro del ordenamiento colombiano que tiene origen y desarrollo en la Constitución Política de 1991, en la ley y en la jurisprudencia.

En el artículo 53 de nuestra Carta Política se encuentra plasmado este derecho y principio denominado estabilidad en el empleo, como un parámetro mínimo que el legislador decidió establecer para las relaciones laborales. Adicionalmente el artículo13 de la normatividad constitucional establece que todas las personas son iguales ante la ley y asimismo que no deben ser objeto de discriminación alguna, por tanto, el Estado a través de medidas reales y efectivas debe propender y buscar la especial protección de grupos marginados como aquellos que por sus condiciones físicas, psíquicas o económicas son más vulnerables; es decir los sujetos que se encuentran en una situación de debilidad manifiesta.

Dicho sea de paso, este es un concepto que ha sido interpretado ampliamente por la Corte Constitucional y ha sido utilizado de forma distinta por la Corte Suprema de Justicia1 causando así un choque de trenes respecto al tema.

El fundamento internacional para estas disposiciones proviene del artículo3 numeral 3º de la Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad2 en el cual los Estados se obligan a crear, adoptar o mantener medidas legislativas, sociales, educativas o laborales para eliminar progresivamente la discriminación y lograr la integración de la población con discapacidad tanto a la esfera pública como a la privada.

Aunado a este último propósito, el artículo 27 de la Convención de la Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 3 insta a los estados parte a reconocer el derecho de las personas en situación de discapacidad de trabajar en iguales condiciones a las demás, y a que las medidas realizadas por el Estado sean tanto inclusivas como accesibles.

¿Quiénes son beneficiarios de esta figura?

En la sentencia T-188 del 2017 la corporación constitucional reitera su jurisprudencia disponiendo como destinatarios a las mujeres en estado de embarazo, los trabajadores sindicalizados y cualquier persona que se encuentre disminuida en su salud, tanto física como psíquica y que dé en general como resultado una posición de debilidad manifiesta, sin requerir previamente una calificación de Pérdida de Capacidad Laboral en cualquiera de sus modalidades.4

Adicionalmente por fuera de la mencionada sentencia se amparan casos particulares como el de las personas próximas a pensionarsey a la pareja de madre gestante o lactante no trabajadora. (Corte Constitucional, Sentencias C 005 de 2017 y C 357 de 2016).

¿Cuáles son los requisitos?

- Que la condición de salud del trabajador afecte sustancialmente el desempeño de las labores que ejercía antes con regularidad y que lo ubique por tanto en una situación de debilidad manifiesta.

- Que la situación de debilidad manifiesta sea conocida por el empleador antes del despido.

- No debe haber una justificación razonable para la desvinculación.

¿Qué derechos tiene el trabajador como consecuencia de un despido que no cumple con los requisitos legales?

Es importante primero aclarar que la estabilidad laboral reforzada no es obstáculo para iniciar alguna investigación disciplinaria como consecuencia de alguna supuesta violación al reglamento interno de trabajo; más bien permite que surja una presunción legal de violación a los derechos fundamentales del accionante que el empleador debe desvirtuar en el caso de haber despedido a un trabajador en situación de debilidad manifiesta sin haber solicitado primero el aval de la Oficina del Trabajo. Las consecuencias que se darán en el supuesto de que el juez reconozca tal violación son las siguientes:

- La declaración de la ineficacia del despido y consiguientemente el pago de prestaciones y salarios dejados de percibir durante el periodo no laborado a razón del despido.

- Se concede el derecho al reintegro en el cargo en condiciones similares hasta antes de la desvinculación, así como su capacitación en el nuevo cargo, si aplica.

- Se reconocerá una indemnización de 180 días de salario sin perjuicio de otras reclamaciones que hubiere a lugar según el Código Sustantivo del Trabajo.

¿A qué tipo de contratos aplica esta figura?

El artículo 26 de la Ley 361 de 1997, tal como lo ha interpretado la Corporación Constitucional, no establece que la condición de solicitar autorización a la Oficina del trabajo ante el despido de un trabajador de especial protección constitucional opere solo para los contratos laborales con vínculos de dependencia o subordinación; por tanto, se entiende que aplica el concepto de estabilidad laboral reforzada también para los contratos de prestación de servicios independientes y los contratos de duración específica, como los de trabajo obra/labor.

Asimismo, en los contratos de duración definida como el de termino fijo, sigue existiendo la obligación de acudir a la Oficina del Trabajo aun cumpliendo con el preaviso correspondiente, esto debido a la expectativa con la que cuenta el trabajador de continuar en el empleo y para evitar que los empleadores usen como excusa el cumplimiento del termino pactado para la desvinculación de personas en situación de vulnerabilidad habiendo necesidad dentro de la empresa de continuar con el objeto social y el cargo respectivo para el desarrollo de aquel. (Corte Constitucional, Sentencia T 216 de 2009)

Referencias

República de Colombia. Congreso de la República. Ley 762 de 2000. “Por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad”, suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el siete (7) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999). Versión digital disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8797. (septiembre de 2017)

República de Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sala Laboral. Radicado ° 39207 de octubre de 2008. Magistrado Ponente: Jorge Mauricio Burgos Ruiz. Versión digital disponible en: https://www.notinet.com.co/pedidos/39207-12.doc. (diciembre de 2017).

República de Colombia. Congreso de la República. Ley 762 del 31 de julio de 2002. “Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad”. Versión digital disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8797. (diciembre de 2017).

República de Colombia. Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de Colombia. Versión digital disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125. (diciembre de 2017).

República de Colombia. Gobierno Nacional. Decreto 3973 de 2005. “Por medio del cual se promulga la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.” Versión digital disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19122. (diciembre de 2017).

República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-188 del 2017. Magistrada ponente: María Victoria Calle Correa. Versión digital disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-188-17.htm- (diciembre de 2017).

República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C 005 de 2017. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. Versión digital disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/c-005-17.htm. (diciembre de 2017).

República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C 357 de 2016. Magistrado ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. Versión digital disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-357-16.htm. (diciembre de 2017)

República de Colombia. Congreso de la República. Ley 1346 de 2009. “Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad” Versión digital disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37150. (diciembre de 2017).

República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia SU-049 de 2017. Magistrado Ponente: María Victoria Calle Correa. Versión digital disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/SU049-17.htm. (diciembre de 2017)

República de Colombia. Congreso de la República. Ley 361 de 1997. “Por medio de la cuál se se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones. Versión digital disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0361_1997.html. (diciembre de 2017).

República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T 216 de 2009. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. Versión digital disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-216-09.htm. (diciembre de 2017).

*Estudiante de noveno semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Correo electrónico: mishika-k@hotmail.com. El ABCES fue asesorado por las Doctoras Carolina Montoya Londoño y Clara María Mira González.

1. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ha basado en el artículo 7 del Decreto 2463 de 2001 que reglamenta el artículo 5 de la ley 361 de 1997 para fijar los grados de discapacidad o limitación que cobijarán al trabajador bajo la figura de estabilidad laboral reforzada, así:

Grado de severidad de la limitación. En los términos del artículo 5º de la Ley 361 de 1997, las entidades promotoras de salud y administradoras del régimen subsidiado, deberán clasificar el grado de severidad de la limitación, así: Limitación moderada, aquella en la cual la persona tenga entre el 15% y el 25% de pérdida de la capacidad laboral; limitación severa aquella que sea mayor al 25% pero inferior al 50% de pérdida de la capacidad laboral y limitación profunda, cuando la pérdida de la capacidad laboral sea igual o mayor al 50%.

2. Ver Ley 762 del 31 de julio de 2002; perfeccionada por el gobierno mediante Decreto 3973 de 2005.

3. Al respecto, puede consultarse la Ley 1346 de 2009.

4. En la sentencia SU-049 de 2017, la Corte Constitucional unificó su posición respecto a la interpretación amplia del concepto de beneficiarios que consagra el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

El propósito del presente ABCES es realizar una explicación acerca de la acusación en el derecho penal acusatorio, con el fin de que las personas interesadas en este tema puedan adquirir conocimientos básicos de esta etapa del proceso penal.

Es de gran importancia la acusación entre las etapas del proceso penal ya que esta es un acto formal, mediante el cual la fiscalía le informa al que hasta ahora es imputado, que va a iniciar solicitar un juicio penal frente a unos hechos y a unas pruebas que pretenden demostrar que una persona cometió un delito. Esta es la antesala del juicio.

Es por ello que la acusación tiene una característica y es que compromete a la fiscalía a formular acusación solamente si tiene elementos probatorios suficientes para afirmar con probabilidad de verdad, que hubo un delito y que el acusado es quien lo cometió.

¿Qué es el proceso penal acusatorio en la Ley 906 de 2004?

Es importante primero resaltar que el sistema procesal mixto con tendencia acusatoria introducido por el Acto Legislativo 02 de 2003 con el que contamos actualmente en Colombia, tiene sus raíces en elementos axiológicos incluidos en la parte dogmática de la Constitución Política.

Este, además de caracterizarse por ser un proceso regido por los principios de inmediación de las pruebas, contradicción, concentración, publicidad y oralidad; se caracteriza por establecer una desconcentración o separación de las funciones de: investigación, acusación, defensa y juzgamiento, situación diferenciadora de los códigos procesales penales anteriores ya que el juez ejercía un papel mucho más autoritario en el proceso inquisitivo que regía el proceso penal anterior (Jaramillo, 2008, p. 14, 15 y 16). En el sistema anterior, no se permitía una igualdad de armas real entre la fiscalía y el procesado. Hoy tanto el fiscal como la defensa son órganos de investigación con vocación de parte, (siendo aquel, el fiscal, el ejecutor de la acción penal y el juez, el decisor de la misma). Por lo tanto – hoy en día -, tanto defensor como acusador, cuentan con las mismas condiciones para hacer valer sus pretensiones bajo el esquema adversarial. (Jaramillo, 2008, p. 14, 15 y 16).

El proceso penal acusatorio establecido en la Ley 904 del 2004 está compuesto de seis (6) audiencias en el esquema normal, a saber: a) legalización de captura, b) formulación de imputación, c) solicitud de medida de aseguramiento, d) formulación de acusación, preparatoria y e) juicio oral, siendo las tres (3) primeras correspondientes a las llamadas preliminares1 y las restantes a la etapa de juzgamiento.

Las audiencias preliminares a rasgos generales 2 se adelantan ante un juez de control de garantías y están dispuestas para revisar tanto de forma previa como de forma posterior la legalidad de las diligencias llevadas a cabo tanto por la fiscalía como por la policía judicial.3

Diligencias que pudieren afectar los derechos fundamentales del procesado, tales como la dignidad humana, la libertad, la propiedad o la intimidad. Valga aclarar que la responsabilidad penal del indiciado no será controvertida y será objeto de estudio en la etapa de juzgamiento.

Una vez que en la audiencia de formulación de imputación es realizado el acto formal de mera comunicación por la inferencia razonable de haber sido autor o partícipe de un delito a partir de las evidencias físicas y elementos materiales probatorios por parte de la fiscalía al presunto responsable 4, puede ocurrir que este último acepte o se allane a los cargos endilgados, obteniendo así una rebaja de hasta la mitad de la pena.5 También puede ocurrir que el presunto responsable los acepte parcialmente o rechace los cargos, en cuyo caso el fiscal contará con un término de treinta (30) días contados a partir del día siguiente a la formulación de imputación para solicitar la preclusión, la aplicación del principio de oportunidad o para presentar el escrito de acusación. (artículo 175 del Código de Procedimiento Penal).

Hecha la audiencia de formulación de acusación (de la cual nos ocuparemos más adelante) le sigue a ella la audiencia preparatoria,6 que debe realizarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la celebración de aquella. Siendo este el momento procesal previsto para el descubrimiento de los elementos materiales y evidencia física que quiera hacer valer la defensa y el momento en el que se realizan las estipulaciones probatorias (si las hubiere) que haya entre las partes.

Por último, se cuenta con la audiencia de juicio oral, la cual debe hacerse dentro de los treinta (30) días siguientes a la audiencia preparatoria. En ella, se le pregunta al acusado por su inocencia o culpabilidad,7 posteriormente la fiscalía presenta su teoría del caso y finalmente, la defensa si así lo quisiere, procede a la práctica de medios probatorios autorizados de forma previa por el juez. En esta etapa procesal se definirán – más allá de toda duda razonable – los hechos y circunstancias materia del juicio, y los de la responsabilidad penal del acusado, como autor o participe. (Artículo 372 del Código de Procedimiento Penal).

¿En qué consiste la acusación en el proceso penal?

La acusación es en sí misma un acto complejo conformada por dos momentos procesales con regulaciones diferentes en la legislación penal, a saber: a) la presentación del escrito de acusación que activa la fase del juicio ante el juez de conocimiento, y b) la sustentación oral del escrito en la audiencia de formulación de acusación fijada su fecha dentro de los tres (3) días siguientes a la recepción del escrito.

¿Cómo se presenta el escrito de acusación?

El Código de Procedimiento Penal dispone que el fiscal debe presentar este escrito cuando de las pruebas e información legalmente obtenidas pueda establecerse – con probabilidad de verdad – que el delito existió y el imputado es su autor o partícipe. (Artículo 336 del Código de Procedimiento Penal).

Debe cumplir los siguientes requisitos formales: 8

- Identificación plena y domicilio de los acusados.

- Hechos jurídicamente relevantes.

- Nombre y lugar de notificación del abogado contractual o defensor de oficio.

- Bienes decomisados o confiscados.

- Descubrimiento de las pruebas (incluidas las favorables al procesado) con sus documentos anexos.9

¿Qué requisitos son exigidos para que la audiencia de formulación de acusación sea válida?

Para que esta actuación sea válida se requiere la presencia del fiscal, el defensor y el acusado – a menos que éste último no desee comparecer -.

El fiscal deberá dar traslado del escrito de acusación a la defensa para que ésta realice sus observaciones al respecto para eventuales modificaciones o correcciones que deban realizarse, el juez preguntará a las partes acerca de la existencia de causales que dieran lugar a nulidades, incompetencias o impedimentos.

Posteriormente, el fiscal procederá a sustentar la acusación y a realizar la práctica de las pruebas de la manera más completa posible.

Si el acusado acepta los cargos podrá obtener una rebaja punitiva que oscile entre una sexta parte y un tercio de la condena siempre y cuando la aceptación sea libre y voluntaria.10 Una vez concluida la audiencia, el juez fijará fecha de audiencia preparatoria dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a su celebración.

¿Cómo se formula la acusación en la Ley 1826 de 2017?

Mediante dicha Ley, se introduce el nuevo procedimiento penal abreviado para los delitos que requieren de una denuncia previa para ser investigados 11, la Ley elimina la audiencia de formulación de imputación para introducir en su lugar el traslado del escrito de acusación, comunicar los cargos al indiciado y hacer el correspondiente descubrimiento probatorio.

El escrito de acusación establecido en el artículo 538 del Código de Procedimiento Penal, además de los requisitos consagrados en el artículo 337 de dicho código, deberá cumplir los siguientes:

- La indicación del juzgado competente para conocer la investigación.

- Prueba sumaria que acredite la calidad de víctima.

- Indicación de la posibilidad de allanarse a los cargos.

- La orden de conversión de publica a privada, de ser el caso.

Una vez surtido el traslado, el fiscal cuenta con cinco (5) días posteriores al mismo, para presentar ante el juez de conocimiento del asunto el escrito de acusación para adelantar el juicio, debiendo aportar la constancia de comunicación del mismo al acusado y la constancia del descubrimiento probatorio.12

La aceptación de los cargos en esta etapa dará un beneficio de hasta mitad de la pena y se consignará en el escrito de acusación para ser presentado ante el juez competente quien verificará su validez.

Referencias

República de Colombia. Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política 1 de 1991. Versión digital disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125. (noviembre de 2017).

República de Colombia. Congreso de la República. Ley 1826 de 2017. ¨Por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador.¨Versión digital disponible en: http://es.presidencia.gov.co (noviembre de 2017)

República de Colombia. Congreso de la República. Ley 906 de 2004. “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.” Versión digital disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787. (noviembre de 2017).

República de Colombia. Sentencia 591 de 2005. Magistrado Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. Versión digital disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-591-05.htm. (noviembre de 2017).

República de Colombia. Sentencia C-822 de 2005. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. Versión digital disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-822-05.htm. (noviembre de 2017).

*Estudiante de noveno semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Correo electrónico: p.garces21@hotmail.com. El ABCES fue asesorado por los docentes Luis Alberto Arango Vanegas y Clara María Mira González.

1. Al respecto hay que decir que dependiendo del delito y de las causales que consagra el Código de Procedimiento Penal para su procedencia se desarrollaran las audiencias 1 y 3 o no. Además, hay otras intervenciones por parte de la fiscalía en esta etapa, a saber, los allanamientos, registros, las medidas cautelares sobre bienes y las intervenciones corporales para el caso por ejemplo de las víctimas de lesiones personales o agresiones sexuales, entre muchas otras.

2. La única audiencia de estas tres que se realiza necesariamente es la de formulación de imputación.

3. Ver sentencia C-822 de 2005 en donde se fijan parámetros formales y materiales para realizar inspección corporal al imputado.

4. Ver Sentencia 591 de 2005 en la que se establece que en caso de declararse al procesado en contumacia (habiéndose utilizado todos los medios disponibles para notificarlo de la audiencia) se realizará la audiencia con su defensor contractual o uno público a partir de la lista suministrada por la defensoría del pueblo.

5. Este acuerdo que deberá ser libre y voluntario será consignado en el escrito de acusación según el art. 351 CPP

6. Si el acusado acepta la totalidad de los cargos en esta etapa, se le rebajará hasta la tercera parte de la pena.

7. recibirá una sexta parte de rebaja sobre la pena a imponer en el caso de allanarse unilateralmente a los cargos formulados.

8. Los requisites están establecidos en el artículo 337 del Código de Procedimiento Penal.

9. Tiene a su vez otros requisitos como:

“a) Los hechos que no requieren prueba.

b) La trascripción de las pruebas anticipadas que se quieran aducir al juicio, siempre y cuando su práctica no pueda repetirse en el mismo.

c) El nombre, dirección y datos personales de los testigos o peritos cuya declaración se solicite en el juicio.

d) Los documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse, junto con los respectivos testigos de acreditación.

e) La indicación de los testigos o peritos de descargo indicando su nombre, dirección y datos personales.

f) Los demás elementos favorables al acusado en poder de la Fiscalía.

g) Las declaraciones o deposiciones.

10. El artículo 352 inciso segundo (2) la rebaja será de una tercera parte cuando se realicen preacuerdos.

11. La ley 1826 en su art. 10 consagra otros delitos objeto de su aplicación.

12. Artículo 540 Código de Procedimiento Penal.

El incidente de reparación integral es una innovación al cual la Ley 1826 de 2017 le dio validez con el principal interés de que toda persona que reciba un daño antijuridico, es decir un daño que la persona no esté obligada a soportar, sea reparado en su totalidad, en este procedimiento se busca una pronta conciliación entre la víctima y el victimario, con el fin de que el trámite de incidente de reparación integral no sea muy desgastante para la víctima.

¿Qué es el incidente de reparación integral?

Se trata de concederle a las víctimas el derecho a ser reparadas por todos los perjuicios derivados de una conducta punible, estando esta obligación de indemnizar en cabeza del mismo autor del delito o de un tercero civilmente responsable.

Con la Ley 1826 de 2017 se modificó la etapa que estaba diseñada para adelantar dicho trámite, en el sistema penal acusatorio se llevaba a cabo después de que un juez profiriera sentencia condenatoria, es decir que se tenía que declarar la responsabilidad penal del acusado.

Con la reforma de la Ley 1826, la víctima no tendría que esperar la ejecutoria de la sentencia condenatoria para iniciar el trámite de reparación integral, la petición de que se inicie dicho trámite, tendrá que ir dentro del escrito de acusación, exponerse en la audiencia concentrada, probarse en la audiencia del juicio oral y resolverse en la sentencia.

En el incidente de reparación integral, la víctima debe demostrar los perjuicios sufridos, para que por medio de una conciliación o una decisión del juez se pueda obtener que se repare todo o parte del daño.

¿Cuál es el objetivo del incidente de reparación?

El delito como fuente de la responsabilidad civil, genera unas consecuencias, una de ellas es la de reparar el daño, dicha reparación debe ser integral y por lo tanto, puede pedirse la reparación de perjuicios tanto ser económicos, simbólico como morales, subsanando así todos los perjuicios que le fueron causados a la víctima.

¿Quién es el tercero civilmente responsable?

El tercero civilmente responsable es la persona que según la Ley Civil Colombiana debe responder por los perjuicios ocasionados a la víctima con ocasión de la conducta del condenado, por medio de una figura llamada responsabilidad por el hecho ajeno, que se encuentra en el artículo 2347 del Código Civil y dispone: “Toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado”. Lo que quiere decir que no necesariamente se debe participar en la comisión del hecho punible para tener la obligación de reparar los perjuicios, en este caso, la obligación es derivada del delito cometido por personas dependientes o que estuvieren a su cuidado. El tercero civilmente responsable puede acudir voluntariamente o por solicitud de la víctima, el condenado o su defensor.

Referencias

República de Colombia. Congreso de la República. Ley 1826 de 2017. “Por medio de la cual se establece un procedimiento penal abreviado y se regula la figura del acusador privado”. Versión digital disponible en: http://es.presidencia.gov.co. (septiembre de 2017)

República de Colombia. Congreso de la República. Código Civil Colombiano (aprobado por la Ley 57 de 1987). Versión digital disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39535. (septiembre de 2017).

* Estudiante de octavo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Correo electrónico: danielarueda2011@hotmail.com. El ABCES fue revisado por los docentes Luis Alberto Arango Vanegas y Clara María Mira González.

“Yo creo que nada sucede por casualidad ¿Sabes qué? En el fondo las cosas tienen su plan secreto, aunque nosotros no lo entendamos”

La sombra del viento – Carlos Ruiz Zafón

El juramento estimatorio, es presentado desde el año 2012 con el código general del proceso, como una panacea del derecho procesal, pues desde antaño se había empezado a ver una verdadera afectación a las partes dentro del proceso respecto de las peticiones que se hacían, donde estas eran inverosímiles en la realidad. Es por ello que se presentaron diversas sanciones a aquellas pretensiones exorbitantes y exageradas.

Esta figura se ha convertido en un leviatán, pues dentro de una mirada constitucional iría en contra de los estamentos de la buena fe y desde una mirada más práctica, su utilización contradice el espíritu o la intención de la norma.

¿Qué es el juramento estimatorio?

Es un medio de prueba contemplado en nuestro sistema procesal, concretamente en la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), el cual obliga a las partes de un proceso jurisdiccional a que, en toda reclamación por concepto de perjuicios, mejoras, compensaciones y frutos, procedan a “jurar” que sus peticiones son realmente ajustadas a la realidad, no extralimitándose en las mismas.

En pocas palabras, es un juramento que se hace dentro del proceso que asegura que las personas no pidan más de lo que ralamente tienen derecho, so pena de una sanción.

¿Qué sanción se interpone o se realiza para las personas que no realizan el juramento estimatorio?

La sanción se presenta cuando hay una diferencia entre lo “jurado” y lo que se logra probar efectivamente en el proceso, puesto que, si lo primero excede más del 50%, o sea si jure 100 pesos y solo logro probar 49 pesos, se impondrá multa equivalente al 10% de la diferencia entre la cantidad estimada y la probada, o sea el 10% de los 51 pesos excedidos; y en caso de falta de prueba de los perjuicios pretendidos, el 5% del valor jurado el cual fue negado.

Frente a las sanciones previstas en el juramento estimatorio la Corte ha dicho que estas tienen finalidades legítimas. Dichos objetivos versan sobre el deber de preservar la lealtad procesal de las partes y condenar la realización de demandas “temerarias” y “fabulosas” en el sistema procesal colombiano. Ha dicho además que estas están fundamentadas en la violación de un bien jurídico muy importante como es la eficaz y recta administración de justicia, que puede ser afectado a través de la inútil, fraudulenta o desproporcionada puesta en marcha de la Administración de Justicia.

¿Es el juramento estimatorio una figura nueva del sistema procesal?

Su existencia, se da desde el antiguo Código Judicial, donde era completamente restrictivo, pero solo hasta 2010 es realmente aplicable, ya que había una exorbitante cantidad de casos donde lo que se pedía era exagerado, sin ninguna proporcionalidad y sin ninguna limitación sobre las mismas.

¿Qué pretende el ordenamiento jurídico en Colombia con la regulación del juramento estimatorio?

Se está buscando la economía procesal, pues es evidente el desgaste que se puede presentar en un proceso, donde se pidan sumas desproporcionales que, al no poderlas probar, recaía todo el peso sobre el juez al momento de tomar una decisión; que puede llegar a ser una incongruencia procesal al conceder fallos Ultra, Supra, Infra o Extra Petita, o sea aquellos que no se ajustan a las pretensiones ya sea porque las exceden, las disminuyen o concede cosas destinas a las pedidas.

Es claro que la norma persigue un objetivo noble, el de evitar que los procesos se conviertan en una especie de apuesta sin control, con miras a probar suerte, de manera irresponsable e impune la (Corte Constitucional, Sentencia C 157 de 2013) consideran que sancionar la conducta temeraria de pretender la reparación de unos perjuicios inexistentes, o la conducta desidiosa y negligente de no demostrar su existencia, dice corte que no implica exceso, desproporción o lesión alguna, dicha sanción.1

¿Qué problemas jurídicos pueden derivarse del juramento estimatorio?

Aunque anteriormente vimos las buenas intenciones que se derivan de esta figura, podemos visualizar que va en contra del principio de buena fe del artículo 83 de la carta magna, pues si analizamos el artículo 206 del (Código General del Proceso, 2012) específicamente en el acápite donde muestra los montos para poder generar la sanción “… Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) la que resulte probada, se condenará a quien la hizo a pagar a la otra parte una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia…” podemos observar que está arraigado a un examen plenamente objetivo, sin considerar la buena o mala fe de las partes, en consecuencia, en el artículo 206, presume que toda tasación desacertada, cuando supere el monto que estipula la norma, es con intensiones dolosas y malintencionadas.

¿Cómo puede afectar el actuar de los abogados el espíritu o la intención de la norma?

“la transformación de la guerra en delito y la conversión de la propiedad y el contrato en institutos de derecho, depende, lógicamente, de un mandato, y el mandato supone un jefe que lo pronuncia” ¿Como nace el derecho?, Carnelutti. Pero más importante aún es la aceptación del colectivo, del asociado, de la mejor forma posible y no tratando de hacer caer al otro como se está reflejando en la praxis, hoy en día, la figura se ha tornado en un problema, pues más allá de unas pretensiones ajustadas a la realidad, los abogados se han dedicado a objetar y ralentizar el proceso; el abogado debe estar dotado de conocimiento para buscar el orden y garantizar el derecho, no para buscarle la trampa al mismo.

Referencias

República de Colombia. Ley 1564 de 2012. “Por medio de la cuál se expide el Código General del Proceso.” Versión digital disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html. (diciembre de 2017)

D. Corchuelo Uribe; M. A.; León Gil et al., « Effective Opposition: An Analysis based on the Procedure for the Order for Payment under General Procedural Law”, Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, n.° 30, enero-junio de 2016, 339-369. Versión digital disponible en: http://dx.doi.org/10.18601/01234366.n30.11. (diciembre de 2017)

República de Colombia. Corte Constitucional.. Sentencia 037 de 1998. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía. Versión digital disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/C-037-98.htm. (diciembre de 2017)

República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C157 de 2013. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa. Versión digital disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-157-13.htm (diciembre de 2017)

* Estudiante de noveno semestre de la Facultad de Derecho y Administración de empresas de la Universidad CES. Correo electrónico: juan.ma.correa.m@gmail.com. El ABCES que se presenta a continuación fue revisado por los docentes Sebastián Figueroa Arias y Clara María Mira González.

1. El artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, establece lo siguiente: Las actuaciones de los particulares y de las autoridad es públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.

El Congreso de la República en procura de la descongestión del sistema judicial, expidió la Ley 1826 del 2017, “Por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado”.

El presente trabajo tiene como propósito orientar al lector y desarrollar el procedimiento especial abreviado creado en el Congreso, cuyo objeto es, además el de respetar todas las garantías al debido proceso y contar con un procedimiento penal más corto para ciertas conductas delictivas pre-establecidas. Frente a este selecto grupo de delitos contemplados por la ley penal, se puede realizar un trámite expedito que busca dar respuestas más agiles a la ciudadanía.

¿Qué es el procedimiento abreviado?

Es relevante definir el ámbito de aplicación del nuevo procedimiento, ya que no todo delito puede ser llevado bajo estos lineamientos. La lista de conductas consideradas delictivas sobre las cuales aplicará el procedimiento abreviado está consagrado en el artículo 534 de la Ley 906 de 2004. Esta disposición se divide en dos secciones: por un lado, se consagran las conductas querellables 1 y por otro lado, un listado de conductas investigables de oficio que se rigen por el procedimiento abreviado. (Corte Constitucional, Sentencia C 658 de 1997). Las conductas que requieren querella para dar inicio a la acción penal 2 están consagradas en el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal, dichas conductas no tienen señalada pena privativa de la libertad 3. Así mismo la Ley 1826 trae un listado de ilícitos no querellables pero se les debe surtir el procedimiento abreviado, como los son: las lesiones personales (consagradas en los artículos 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118 y 120 del Código Penal), hurto calificado (C.P. artículo 240), hurto agravado (C.P. artículo 241 numerales 1-10), entre otras. 4

¿Cuáles son las etapas del procedimiento abreviado?

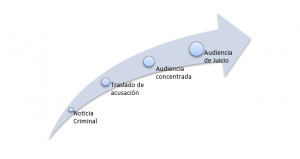

El procedimiento especial abreviado fue creado por la Ley 1826 de 2017 inicia con la noticia criminal (bien sea denuncia o querella), una vez surtido el traslado del escrito de acusación,5 se llevan a cabo dos audiencias principales. En la primera se comunican los cargos, se descubren y solicitan pruebas (denominada audiencia concentrada) y en la segunda, se practican y se controvierten dichas pruebas, finalizando así el proceso con una decisión de fondo o audiencia de juicio.

La siguiente gráfica nos permitirá una mejor comprensión del procedimiento abreviado y sus etapas.

¿En qué consiste la acusación?

El requisito previo para acusar que una conducta delictiva existió y que el indiciado fue autor o partícipe de ella es proceder con el “traslado de la acusación” 6. El traslado de la acusación 7 es equiparable a la formulación de imputación para todos los efectos procesales, como lo estipula el parágrafo 4 del artículo 536 del Código de Procedimiento Penal. Para realizar el traslado de la acusación se debe citar al indiciado en compañía de su defensor y así mismo a la víctima. Dicha citación se puede surtir por diversos medios, bien sea por medio electrónico o por cualquier mecanismo idóneo para tal fin. Después de que se encuentren las partes, dependiendo del caso, se procederá a dos o tres acciones específicas. 1) Cuando se trate de delitos querellables, después de entregar el escrito de acusación, se debe preguntar si existe ánimo para conciliar entre las partes, y de así, procede según el artículo 522 de la Ley 906 de 2004; 2) se hace entrega del escrito de acusación; 3) se realiza el descubrimiento probatorio por parte de quien acusa. Sin embargo, nada imposibilita que dicho descubrimiento pueda realizar este con la entrega electrónica de los elementos, ya sea en CD o memoria USB.

El Fiscalía o el acusador privador 8, independiente de existir o no ánimo conciliatorio, o no ser procedente por la naturaleza de las conductas, debe presentar el escrito dentro de los cinco días siguientes al traslado de la acusación para adelantar el juicio.

Igualmente, el fiscal debe citar a la víctima para realizar con ella el traslado del escrito de acusación y el descubrimiento de evidencias, sin que la no presencia de esta sea un obstáculo para que el fiscal radique el escrito dentro de los cinco días siguientes. Pueden presentarse algunas situaciones particulares dentro del traslado de la acusación que se relacionan con la manera en que se aproxima el indiciado al proceso penal. Existen dos tipos de eventos. Por un lado, cuando existe una captura, bien sea por flagrancia o por orden judicial y puede darse en delitos querellables o de oficio. Por el otro, cuando existe una aproximación sin que medie una captura.

¿Qué es una audiencia concentrada?

Una vez surtido el traslado de la acusación, el indiciado cuenta con sesenta (60) días para preparar su defensa. Cuando se vence este término, el juez debe citar a la audiencia concentrada, la cual se debe llevar a cabo dentro de los diez (10) días siguientes con presencia necesaria del acusador y su defensor.

El desarrollo de la audiencia concentrada sigue las reglas previstas en el artículo 542 del Código de Procedimiento Penal, tal y como se realiza en el procedimiento ordinario, a saber:

1. Lleva a cabo un interrogatorio al indiciado acerca de su voluntad para aceptar los cargos formulados y constatar la voluntariedad de la manifestación. En caso de un allanamiento, se procede de acuerdo con el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal.

2. Realiza el reconocimiento de la calidad de víctimas. En los eventos en los que la acción penal sea ejercida por el acusador privado, la víctima debe ser reconocida preliminarmente en la orden de conversión y de manera definitiva en esta audiencia.

3. Procede a dar la palabra a las partes e intervinientes para que expresen oralmente las causales de incompetencia, impedimentos y recusaciones.

4. Acto seguido, interroga al fiscal sobre si existen modificaciones a la acusación plasmada en el escrito abordado por el artículo 538, las cuales no pueden afectar el núcleo fáctico señalado en tal escrito.

5. Da el uso de la palabra a la defensa y a la víctima para que presenten sus observaciones al escrito de acusación y sus modificaciones respecto a los requisitos establecidos en los artículos 337 y 538. De ser procedente, ordena al fiscal que lo aclare, adicione o corrija de inmediato.

6. Las partes e intervinientes manifiestan sus observaciones pertinentes al procedimiento de descubrimiento de elementos probatorios. Si el descubrimiento no está completo, el juez debe rechazarlo conforme al artículo 346 del Código de Procedimiento Penal.

7. La defensa descubre sus elementos materiales probatorios y evidencia física.

8. La Fiscalía y la defensa enuncian la totalidad de las pruebas que harán valer en la audiencia del juicio oral y público. Lo anterior debe consignarse en un listado que se entrega al juez y a las partes e intervinientes al inicio de la audiencia.

9. Que las partes e intervinientes manifiesten su tienen interés por hacer estipulaciones probatorias. En este evento, pueden reunirse previamente a la realización de la audiencia para acordar las estipulaciones probatorias que serán presentadas al juez para su aprobación. Si lo anterior no se realiza, el juez puede ordenar un receso hasta de una (1) hora durante la audiencia, a fin de que las partes puedan acordar las estipulaciones.

10. La Fiscalía, las víctimas y la defensa realizan sus solicitudes probatorias, de lo cual se corre traslado a las partes e intervinientes para que se pronuncien sobre su exclusión, rechazo e inadmisibilidad.

11. Otorga la palabra a las partes para que propongan las nulidades que consideren pertinentes.

12. El juez se pronuncia sobre las solicitudes probatorias y las nulidades propuestas en una única providencia.

13. Se corre traslado conjunto a las partes para que interpongan los recursos a que haya lugar sobre las decisiones de reconocimiento de víctimas, resolución de nulidades, solicitudes probatorias y todas las demás que se adopten en esta audiencia y sean susceptibles de recurso.

¿En qué consiste la audiencia de juicio oral?

El juicio oral tiene el mismo desarrollo contemplado en el Título IV del Libro III del Código de Procedimiento Penal. La única diferencia reside en la citación contemplada en el artículo 447 que se sentencia para lectura. En este sentido, se debe decir que, una vez el juez emite el sentido del fallo y si este es condenatorio, se abre la posibilidad a las partes para que se refieran a las condiciones individuales, familiares, sociales, modos de vivir y antecedentes de todo orden del culpable. De igual manera, se pueden manifestar con respecto a la pena aplicable y la concesión de subrogados en el marco de la audiencia de juicio. Luego de esto, se dan diez (10) días para proferir la sentencia y trasladar la misma a las partes. La sentencia se entiende notificada por medio de citación del juez a las partes. Luego de esta diligencia, se cuenta con cinco (5) días para la presentación de recursos en caso de que los interesados deseen hacerlo. Estos deben ser presentados y sustentados por escrito, y se tramitan conforme al procedimiento ordinario. En caso de que el sentido del fallo sea absolutorio, aun cuando no se dé la oportunidad a las partes para intervenir, el resto del procedimiento debe darse de la misma manera.

Referencias

República de Colombia. Congreso de la República. Ley 1826 de 2017. “Por medio de la cual se establece un procedimiento penal abreviado y se regula la figura del acusador privado”. Versión digital disponible en: https://www.redjurista.com/Documents/ley_1826_de_2017_.aspx#/. (noviembre de 2017).

República de Colombia. Congreso de la República. Ley 599 de 2000. “Por medio del cual se expide el Código Penal”. Versión digital disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388. (noviembre de 2017).

República de Colombia. Congreso de la República. Ley 906 de 2004. “Por medio de la cuál se expide el Código de Procedimiento Penal.” Versión digital disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787. (noviembre de 2017).

República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-658d de 1997. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. Versión digital disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C-658-97.htm. (noviembre de 2017)

* Estudiante de noveno semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Correo electrónico: ferney_071@hotmail.com. El ABCES que se presenta a continuación, fue revisado por los docentes Luis Alberto Arango Vanegas y Clara María Mira González.

1. La Sentencia C 658 de 1997 establece que: La querella es la solicitud que hace el ofendido o agraviado para que se inicie la investigación. La ley la establece como condición de procesabilidad, porque estima que en ciertos tipos penales media un interés personal de la víctima del ilícito, que puede verse vulnerado en forma más grave con la investigación que sin ella. En tales casos, restringe la facultad investigativa, condicionándola a la previa formulación de la querella, como medio de protección de este interés personal.

2. Es importante señalar que, de acuerdo con el parágrafo del artículo 74 de la Ley 906 de 2004, existen eventos en los cuales no es necesaria la querella para iniciar la acción penal. Por lo tanto, se hace de manera oficiosa, dichos eventos son las siguientes: 1) Cuando se presenta una flagrancia; 2) cuando el sujeto pasivo es menor de edad; 3) cuando el sujeto pasivo es inimputable; y 4) cuando se refiere a conductas punibles de violencia contra la mujer. Estas conductas también se tramitan por el procedimiento abreviado

3. Existen algunas excepciones a esta regla que la Ley 1826 de 2017 excluye expresamente que, aunque no tienen pena privativa de la libertad, no les aplica el procedimiento abreviado.

4. El listado completo se encuentra disponible en el Título I, Capítulo I de la Ley 1826 de 2017.

5. Diligencia en la cual la Fiscalía le hace entrega al indiciado la acusación con la que se pretende llamarlo a juicio por escrito suprimiendo así la Audiencia de Formulación de Imputación consagrada en el artículo 286 de la Ley 906 de 2004 prevista para el procedimiento ordinario.

6. El traslado del escrito de acusación genera la interrupción de la prescripción de la acción penal. Una vez se produce esta interrupción, el término vuelve a correr un tiempo correspondiente a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal, que, en todo caso, no podrá superar tres (3) años.

7. Dicho escrito debe contener los requisitos contemplados en el artículo 337 de la Ley 906 de 2004.

8. En virtud de esta figura, la víctima de la conducta punible puede ejercer la acción penal, siempre y cuando sea por intermedio de su abogado. Para ello, los estudiantes de consultorio jurídico de las universidades debidamente acreditadas pueden actuar en representación del acusador privado en los términos de ley. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia puede figurar más de un (1) acusador privado dentro de cada proceso penal.

A partir del cuatro (4) de agosto del año 2017 en Colombia sacudió la noticia de la Ley 1861 sancionada por el presidente Juan Manuel Santos frente a la prestación del servicio militar obligatorio, régimen que llevaba casi dos décadas intacto.

A continuación, le presentamos todo lo que deben saber para ser beneficiarios de todos los cambios que dicha ley dispone y aspectos a tener en cuenta a la hora de definir su situación militar:

a. Debemos recordar que el servicio militar en Colombia continúa siendo obligatorio, así que, si usted tiene entre 18 y 24 años de edad y no cumple con las excepciones (que presentamos a continuación) debe prestar servicio a la patria o realizar una contribución al tesoro nacional.

b. Recuerde también que todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar como reservista de primera o segunda clase, a partir de la fecha en que cumpla su mayoría de edad y hasta el día en que cumpla 50 años. (Cursivas propias).

Las excepciones para prestar servicio militar siguen siendo las siguientes:

a. Ser hijo único.

b. Ser huérfano de padre o madre y con su trabajo contribuir al sostenimiento de su(s) hermano(s).

c. Ser hijo de padres incapacitados para trabajar o mayores de 60 años y con dependencia económica de quien va a prestar servicio militar obligatorio.

d. Ser hermano o hijo de alguien que haya prestado servicio a la patria y hubiese fallecido o hubiese adquirido una inhabilidad absoluta y permanente, a menos que, siendo apto, voluntariamente quiera prestarlo.

e. Ser hijo de oficiales, suboficiales, soldados e infantes de La Marina, profesionales, agentes, nivel ejecutivo y de la Fuerza Pública 1 que hayan fallecido, o que hubiesen sido declarados inválidos por la autoridad competente mientras prestaban servicios a la patria, a menos que, siendo aptos, voluntariamente quiera prestarlo.

f. Ser religioso o parte del clérigo. De ser este el caso, no se tiene que prestar servicio militar (igual si se ocupa un puesto similar de otra religión y necesita dedicarse exclusivamente al culto).

g. Ser casado y “hacer vida conyugal”, lo mismo ocurre si se acredita legalmente una unión marital de hecho.

h. Sufrir de una discapacidad de carácter permanente.

i. Ser indígena y contar con la certificación que lo acredite expedida por la autoridad competente, para el caso, el Ministerio del Interior. Ser varón colombiano quien después de su inscripción haber dejado de tener el componente de sexo masculino en su registro civil.

j. Ser víctima del conflicto armado interno e inscribirse en el registro único de víctimas

k. Tener hijos.

l. Ser desmovilizado con la acreditación de la Agencia Colombiana para la Reintegración.

m. Ser ciudadano objetor de conciencia, es decir, aquellos cuyas creencias y convicciones van en contra de las labores desempeñadas por el ejército. (para ser declarado como objetor de conciencia se debe iniciar el trámite en la comisión interdisciplinaria que fue creada exclusivamente para este fin).

Se recuerda que, si eres parte de este listado, pero eres físicamente y psicológicamente apto podrás siempre prestar servicio a la patria de manera voluntaria.

a. El tiempo de la prestación del servicio militar cambió considerablemente, pues pasó de ser de 24 meses a 18 meses y para los bachilleres continúa siendo de 12 meses.

b. La nueva ley ofrece a los soldados bachilleres la posibilidad de estudiar en el SENA durante los primeros cuatro meses.

c. Se prohibieron las denominadas “batidas”, que eran aquellas jornadas en las que los soldados salían, y estando en la calle llamaban a cualquier joven a certificar si tenía su situación militar resuelta, de lo contrario los transportaban en un camión hasta las bases y si eran aptos se les obligaba a incorporarse.

d. Es necesario recordar, que si se es remiso (persona cuya situación militar no está resuelta) y si se tienen 24 años de edad cumplidos, el régimen de transición te permite definir tu situación militar por un periodo de 12 meses, en los cuales se harán campañas en todo el país para que se normalice su situación. Deberán pagarse aproximadamente $111.000 por la libreta militar y no se cobrarán ni multas ni intereses.

e. Ahora existe un tope para el costo de las libretas, pues ninguna podrá superar los 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes – SMMLV – es decir, los $29’508.680. Previa a la existencia de esta ley no había tope en el costo de las libretas. El precio mínimo también se redujo considerablemente, pues pasó de $485.000 pesos a $147.543 pesos.

f. Ahora no se denominan “soldados bachilleres” los jóvenes que van a prestar servicio militar, se consideran reclutas sin distinción alguna.

g. Uno de los cambios más significativos es que las mujeres que sean aptas y quieran prestar servicio a la patria, podrán hacerlo. No obstante, es necesario aclarar que el artículo 4 parágrafo 1 de esta ley, establece que cuando sea necesario, el servicio militar será obligatorio para las mujeres y están tendrán derecho a todas las bonificaciones propias de dicha labor.

h. Los beneficios por prestar servicio militar también cambiaron en la Ley 1861, La remuneración económica cambió de manera considerable, pues antes los denominados soldados bachilleres recibían una contribución económica que consistía en $90.000 pesos mensuales, ahora con la nueva Ley tendrán una retribución económica de hasta el 30% del salario mínimo legal mensual vigente. Es de recordar que si se presta servicio militar a la patria quien lo presta tiene derecho a todas las prestaciones relacionadas con la salud, el alojamiento, la alimentación y el vestuario. Por lo tanto, el bienestar de quien presta dicho servicio correrá por cuenta del Estado.

Adicionalmente en el momento de la prestación del servicio militar obligatorio el Ministerio de Defensa Nacional hará entrega de una dotación de vestido civil equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente, también, según la norma, adicionalmente, el conscripto o quien presta dicho servicio podrá disfrutar gratis de espectáculos públicos, eventos deportivos, asistencia a parques de recreación, museos y centros culturales y artísticos que pertenezcan a la Nación (Este beneficio se aplica también a los parientes en primer grado de consanguinidad y primero civil).

Se podrán recibir capacitaciones que incluirán la orientación por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, aparte de otros beneficios propios de la prestación del servicio militar. Es de recordar entonces a la hora de definir la situación militar que la tabla de liquidación para adquirir la libreta militar redujo costos considerablemente, y que se tiene plazo hasta el 4 de agosto del 2018 para ser beneficiario del régimen de transición que incluye la Ley 1861 del 2017.

Referencias

República de Colombia. Congreso de la República. Ley 1861 de 2017. “Por medio de la cual se reglamente el servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización.” Versión digital disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1861_2017.html. (diciembre de 2017)

Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de Colombia. Versión digital disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html. (diciembre de 2017).

1. De acuerdo con el artículo 216 de la Constitución Política de Colombia, se considera como fuerza pública a las fuerzas militares y la policía nacional